所謂“工匠”是只會憑經驗讓技藝爐火純青而難以成就技術創新嗎?被評為“合川十大工匠”的唐小均用自己的行動否定了這個答案。

吹泡機和沖壓機都是讓玻璃成型的兩種機器,但在方法上有所區別,一個是吹,一個是壓。之前,沒人想到把兩者結合在一起使用。而工匠唐小均不經意的一次“靈機一動”,一項關于玻璃定型的技術創新便“橫空出世”了。

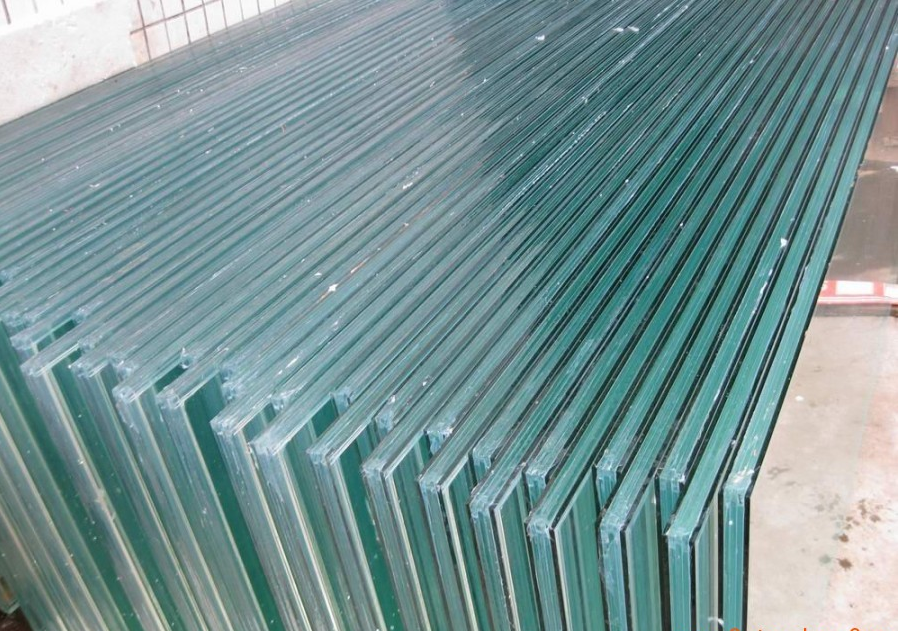

玻璃廠的“萬金油”

合川區清平鎮是全國有名的玻璃制造中心,別名“玻璃之都”。快50歲的唐小均在這里從一線工人做起,一干就是二十多年,如今已成長為健力玻璃制品有限公司技術部部長

唐小均說:“在玻璃制造行業,我什么工種都干過,對制作玻璃的每一道工序都了如指掌。”所以廠里的人都叫他“萬金油”,說他“什么都會”。

“我年輕時經常去沿海城市學藝。”唐小均去過浙江、江蘇等十多個東部城市,“熟能生巧,見多了,練多了,竅門自己也就慢慢掌握了。”

創新讓效率翻了幾倍

“吹泡機和沖壓機很早就被引進工廠,但都是分開使用的,沒有一種產品是既壓又吹的。”唐小均介紹說。

玻璃器具在生產過程中有沒有可能既用吹泡機又用沖壓機呢?唐小均腦子里不止一次這樣自問。

打那以后,唐小均開始帶領他的團隊反復摸索試驗,終于在去年完成了玻璃制造傳統吹壓工藝結合的技術創新。

“這并不是多么了不起的創舉,可在生產中很實在、很管用。”唐小均既謙虛又有些得意地說。據介紹,過去工廠每月玻璃制品產量幾千件,有了吹壓對接技術之后增長到了27000多件,生產效率提高好幾倍。

經驗是技術創新的基礎

“萬丈高樓平地起。”談及技術創新的心得,唐小軍說:“沒有一線工作經驗,沒有工匠爐火純青的技藝,創新可能難于上青天。”

玻璃吹壓技術對接改良的成功讓唐小均評上了2016年“合川十大工匠”。而在他心目中,真正的工匠不僅技藝精湛,精益求精,還有著工藝大師的境界和追求。他表示,要完成國家提倡的“中國制造”向“中國智造”的轉型,工匠精神的倡導與打造將是至為重要的關鍵之一。

而現在的唐小均雖身為技術部部長,卻依然活躍在玻璃生產的流水線上。他知道,要想繼續創新突破,必須植根于最靠近玻璃的地方。