平時常見的注射劑、口服液等小小藥用玻璃瓶也能做成上市大買賣,正川股份便是這樣一家企業。從1988年起步的一個僅18個工人的手工小作坊,到2017年8月22日掛牌上交所,成為渝股大家族的一員新丁,正川股份的故事也是改革開放以來,重慶民企發展的一個縮影。

上世紀80年代

在煤油燈上為玻璃管加溫

“我們公司不是突然發展壯大,而是始終堅持發展藥用玻璃包裝主業,從一個小玻璃廠一步一步發展到現在的規模并實現上市。”6月12日上午,現任正川股份董秘費世平,在北碚區龍鳳橋街道正川玻璃工業園接受商報記者采訪時表示。

正川股份的前身是一個小小的玻璃廠手工作坊——重慶市江北縣灘口玻璃廠(簡稱“灘口玻璃廠”)。灘口玻璃廠成立于1989年,主要生產加工玻璃管瓶、玻璃儀器,員工包括18個工人以及鄧正川及其兒子鄧勇、女兒鄧步莉。

當時,蜂王漿、生物健口服液、兒童營養液等營養品的出現,為口服液瓶提供了市場,灘口玻璃廠把握住了中國的口服液市場逐步火起來這一契機,挺進醫藥包裝行業,開始研發口服液瓶。

“剛開始生產口服液瓶時,我們困難重重。”現正川股份董事長鄧勇在接受商報記者采訪時表示,口服液瓶質量要求高,當時公司卻缺乏核心制作技術,只能自己摸索;那時候又全是手工操作,工人將玻璃管放到煤油燈上加溫,然后封口,最終形成口服液瓶,產量、質量均不高。“經過一次次的失敗,我們好不容易才挺過來。到了1989年底,已安裝了36臺手制瓶機,以滿足不斷增大的市場需求。”

接下來的兩年,中國保健品市場飛速發展,直接拉動了口服液瓶的需求,到20世紀90年代初期,全國保健品生產企業增至3000余家,品種多達28萬種,年銷售額高達300億元。中國保健品市場的銷售熱潮給灘口玻璃廠帶來了快速的發展,到了1990年,灘口玻璃廠總產值達70余萬元,客戶群體主要包含重慶桐君閣制藥廠、重慶中藥廠、涪陵制藥廠(現為太極集團)、成都恩威制藥廠等川渝周邊制藥企業。

上世紀90年代

手工時代向機械時代跨越

市場打開之后,灘口玻璃廠卻要面臨新的問題,隨著人參蜂王漿的火爆,廠里生產的口服液瓶供不應求,也正因為此,灘口玻璃廠開始了從手工時代向機械時代的跨越。

“想起當時的情景,感慨頗多。”現在正川股份內審部任職的王槐林在接受商報記者采訪時說到,1991年,灘口玻璃廠成立星火玻璃廠分廠,嘗試機械化生產,第一臺機器是租用的重慶制藥三廠ZP-18型舊制瓶機,隨后增至11臺。機械化改造也開始取得效果,當年6~10月,完成產量700余萬支,實現產值50余萬元。

1992年5月,星火玻璃廠合并到母廠,灘口玻璃廠亦由此走上機械化之路;同年8月,灘口玻璃廠投資80萬元擴大再生產,修建新廠房,租賃新制瓶機,機械化生產初步形成,成為國內民營醫藥包裝行業中最早向機械化生產邁進的公司之一。隨著機械化的發展,灘口玻璃廠1993年全年完成600余萬支玻璃瓶,同比增長6.5%;到了1994年,灘口玻璃廠制瓶機增至20臺。

同時,為解決生產用氣的能源供應和上游產品玻璃管供應的問題,灘口玻璃廠先后收購了水土輸水氧氣廠、重慶市篆塘玻璃廠,實現了玻璃管原料與玻瓶生產相配合的產業鏈條的整合和延展。

1997年,灘口玻璃廠抓住發展機會,投資500萬元新擴建了廠房,擴大生產力;同時,灘口玻璃廠完成股份制改革,更名為正川股份制公司(簡稱正川股份)。經過擴建和股份制改革之后,正川股份1997年實現年總產值約2800萬元,銷售收入2600余萬元、創利稅約400萬元。

1998年~1999年,補鈣大潮來襲,整個中國醫藥包裝市場飛速發展,帶動了口服液瓶的市場需求,正川股份的產品亦供不應求,市場占有率逐步提高。至1999年,公司已有120臺ZP-18型制瓶機,年產量近8.5億支,產品的市場覆蓋占全國的80%,銷售收入5000余萬元,利稅889萬元。

本世紀初

正川股份進入快速發展期

由于虛假廣告等事件頻發,2001年,中國保健品行業迎來“寒冬”。當年10月,國家工商局曝光了涉嫌廣告欺詐的10余家公司,其中保健品行業中占8家公司,這直接影響到正川股份的產品銷售。

“最大的影響就是產品銷售不出去,那是公司成立以來遭遇的最大危機之一。”費世平說到,當時庫房里有1億多支口服液瓶,如果賣不出去,資金鏈可能出現危機,公司當時壓力巨大。

面臨危機,當時的董事長鄧正川及其總經理鄧勇與廣東、東北等需求大戶達成戰略合作,同時采取了適當降低價格的自救措施,經過大半年的調整,在正常生產的情況下,庫房存貨逐漸降低至正常水平。“那一年,30%的同行企業倒閉,老董事長這一策略拯救了公司。”費世平回憶到。

2002年,正川股份投入100多萬元,新建了10萬級的凈化車間,并經檢測驗收達到了GMP生產企業要求,提高了產品質量檔次。

2004年初,正川股份投資6000余萬元,在重慶龍鳳橋建成嶄新的現代化玻璃工業園,增加了高附加值的白料抗生素瓶生產線,擴大了公司業務覆蓋范圍,開辟了新的市場范圍。至此,正川股份進入快速發展期。

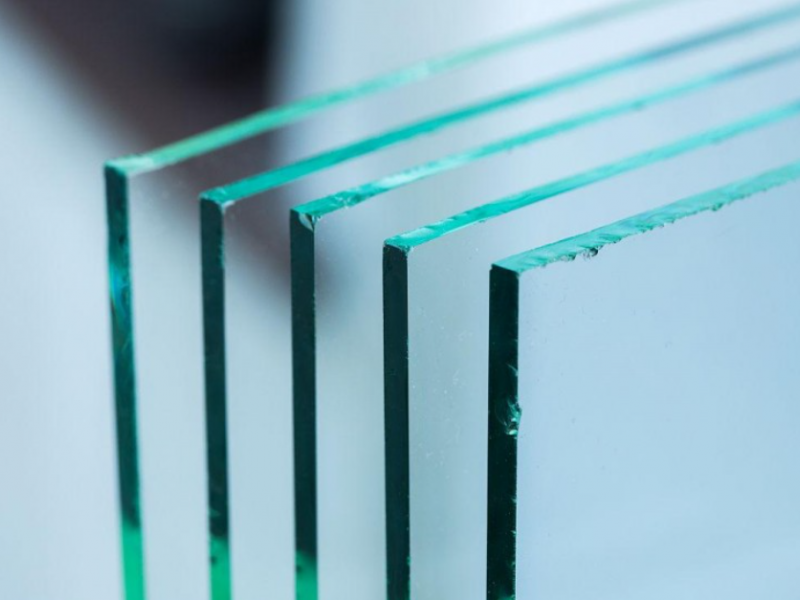

經過近30年的發展,正川股份現已成為我國藥用玻璃管制瓶細分行業的龍頭企業之一,被稱之為“藥瓶子大王”,主要產品包括不同類型和規格的硼硅玻璃管制瓶、鈉鈣玻璃管制瓶等。截至2017年末,公司擁有超過700臺制瓶機,年產藥用玻璃管制瓶68億支、藥用瓶蓋超23億只。

同時,正川股份已與全國超過400家醫藥企業建立了長期友好的合作關系,其中包括國藥集團、廣藥集團、中國生物技術集團、云南白藥等多家大中型醫藥集團。

2017年8月22日

正川股份成功在上交所上市

“事實上,早在新世紀初,老董事長便考慮過上市的事宜,但真正籌劃上市還是在2012年。”費世平告訴商報記者,此前雖有企業希望能收購公司等,比如2010年,國外一家醫藥包裝巨頭想以高價收購正川股份,但均被拒絕。

正川股份的上市計劃在緊鑼密鼓地籌備著,包括完善內部治理、理順歷史沿革如股權和兼并等問題、提升自動化等。

1997年,灘口玻璃廠進行了首次股權改革,集體所有制改為有限責任公司,股東變為鄧正川等五人,同時預留了一部分員工股份;次年,為實現上次改制中未完成的員工持股方案,艾遠芳等95名職工以現金41.3萬元出資持股,員工持股人數因此增至95人,這導致公司股東人數超過50人,違反了公司法的相關規定;2005年,為了規范有限公司股東人數,公司進行第二次股權改革,艾遠芳等95名員工股東將股權轉讓給鄧正川,最終公司股東人數降至5人,但部分員工股東轉股、退股及新股東入股未及時辦理工商登記。

為順利實現上市,正川股份的保薦機構、發行人律師對涉及股權轉讓的員工股東進行了兩次訪談,讓員工股東寫證明對股權轉讓進行闡述,包括何時入股和退股、保證金的退還等。完成這一系列工作之后,正川股份2013年10月改制為股份有限公司,總股本8100萬股。

而對于王槐林來說,“印象最深刻的是公司自動化的改造。”

2015年,正川股份成立自動化小組,經過摸索并與其他公司合作,最終形成了制瓶、選瓶和包裝的自動化一條龍生產,降低了公司的經營成本等。

比如選瓶這一生產環節,在此之前,正川股份需要近7成的工人來對瓶子一個一個地篩選,挑選出有瑕疵等不合格產品,需要大量的人力且耗時長,而且工人在篩選的過程中會出現看漏、不小心摔壞等情況,無形中增加了公司的運營成本;但在實現自動化后,公司運用智能選瓶機實現選瓶的全機械化操作,不僅大大降低了人工成本,而且因機器穩定性強、速度快,減少了玻璃瓶的質量波動,提升了玻管產品品質,使公司盈利能力增強。

2016年5月,正川股份提交了IPO申請;2017年8月22日,正川股份成功在上交所主板上市。

未來

計劃引入優質公司參與合作

“上市之后,公司日常的工作并未發生較大的變化。但是,與其他上市已久的公司相比,我們也發現了自身的一些不足。”費世平告訴記者,包括思想意識需要轉變、管理模式及人才儲備需改進等。

比如人才儲備,正川股份現有高管有非常強的工作實踐能力,但文憑卻普遍不高,同時,所處時代和競爭環境在改變,但公司老員工較多、新鮮血液注入較少。因此,為了改變公司的人才儲備,正川股份目前正在努力引進優秀的管理、技術和銷售型人才。

目前正川股份上市未滿一年,正處于技術、管理能力等提升期,同時已提交了上市后首份“成績單”。2017年,正川股份實現營收5.09億元、凈利潤8217.84萬元,分別同比增長8.23%、16.55%;另外,今年一季度,正川股份實現凈利潤2084.14萬元,同比增長0.62%。

正川股份上市時的募投項目“一級耐水藥用玻璃包裝材料生產研發基地一期項目”目前正在加緊建設中,預計2020年年底完工,屆時公司將新增27.6億支一級耐水藥用玻璃管制瓶的年生產能力;“生產及配料系統自動化升級改造”項目亦在穩步推進,預計將于今年年底完工,同時公司目前已經與多家公司建立了合作,并成功引進了4條玻璃管自動包裝生產線。

“未來,公司會考慮并購等外延式發展方式。”費世平說到,公司已成立相關部門對市場進行信息調研、工作評估等,未來在適當的時機,會考慮立足于醫藥包裝行業,選擇引入具有渠道、技術、成本等優勢的公司參與合作。