11月15日,71歲的曾南在憤懣中,黯然告別了他用大半生心血培育出的好“孩子”——中國玻璃和太陽能行業最具競爭力和影響力的標桿企業——南玻集團。

除了一紙辭職的報告,沒有歡送,沒有感謝,有的只是與打上門的“寶能系”之間的事事非非。這應該是他從來不曾設想過的告別方式,但這就是現實。

【1】獨特的南玻模式

在中國的行業領軍者中,曾南應該是最缺乏知名度的那一個。若非此次被寶能系“逼宮”,按照他自己的個性,恐怕永遠也不會登上財經媒體的頭條。

幾十年來,他幾乎沒有接受過媒體的采訪。華商韜略曾在2011年出版《新領軍者》一書時,專門寫過南玻集團(下稱南玻),但曾南的意見是,好好寫南玻,千萬別寫他。也正是通過那次采寫,我們得以比外界更多一點了解到南玻。

某種程度上說,南玻是曾南“搶生”過來的。原名“中國南方玻璃有限公司”的南玻1984年在深圳蛇口創立,它原本只是一個臨時性公司,而且一開始就為今天的股權問題埋了伏筆。公司50萬美元起家卻擁有四大股東,還是中外合作企業。改革功勛袁庚為公司首任董事長,當時39歲的曾南則是代理總經理。

南玻成立的使命,只是服務廣東浮法玻璃有限公司(GFG)的建設。當GFG建成后,南玻被股東們要求注銷。曾南們不甘心,說服股東將公司保了下來。

再次出發的南玻只有七、八名員工,擠在一個臨時的辦公室,但曾南和伙伴們珍惜這個做事業的機會,沒資金自己去找,沒業務自己去開拓,漸漸改變了局面。

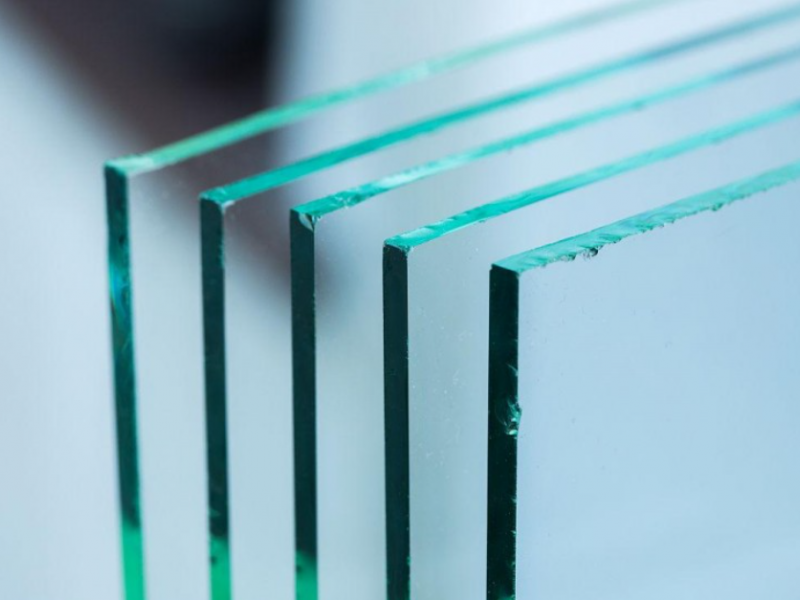

起初,南玻只是從事以玻璃為主的進出口貿易,同時向承建GFG的意大利英格蘭公司提供勞務輸出。續存之后,曾南不想只是做一個賣玻璃的“玻璃佬”,決定從貿易轉型工業生產,從“皮包公司”向實體工業升級。此后30多年,南玻不斷精進耕耘,不但收獲了今天的碩果,也創出一個獨特的南玻模式。

由曾南開創的“南玻模式”包括三大核心要義:第一,從下游向上游產品發展的路線;第二,敢為天下先的發展戰略;第三,走專業化的創新發展道路。

當時,國內外許多大的玻璃制造企業都是從上游產品即玻璃原片生產入手,先建設浮法玻璃生產企業,再逐步建立一些玻璃深加工企業。但南玻一開始就獨辟蹊徑,顛覆式創新,從下游產品向上游產品發展,先建面向終端市場的下游產品深加工廠,在深加工發展到一定實力后,再向上游產品即浮法玻璃原片生產推進。

打破常規,從下游向上游打,這是曾南的一個高招,也是南玻能很快站穩腳跟的關鍵。這一招的高明體現在:第一,相對建設浮法玻璃原片生產線,下游產品的深加工投資和技術門檻低,容易更快上手和起步;第二,抓住下游就是抓住了終端市場,就可以離生意離錢更近,就可以鍛煉出更強的市場能力;第三,做好了上游往終端市場做不一定成功,但做好了終端市場往上游有做,成功的把握則要大很多,因為光是自己的終端就可以為上游的生產線提供強大的銷路保障。

南玻后來也正是靠著這個模式,快速的起步,站穩腳跟,并快速發展,而且不斷從下游往上打,建立起自己在市場上的牢固地位和具有核心價值的產業鏈。

敢為天下先,這是安靜的曾南留給業界的最大印象。南玻成立初期,中國知道什么叫鍍銀鏡、鋼化、夾層玻璃和鍍膜玻璃的人寥寥無幾,更無論生產這些產品。但曾南看準了趨勢,在一窮二白的情況下,大膽上馬、刻苦攻關,吸收、消化、創新,不但填補國內空白,也取得優異業績。

到1992年,南玻已具有了領先全國玻璃深加工工業的產業基礎,占據了國內多項第一的位置,也成為在終端市場表現卓異的行業新星。

依靠下游深加工在市場取得突破后,曾南很快啟動了向上游進軍的計劃,南玻也因此成為我國第一家超薄浮法玻璃生產企業。當時有人告訴他:“如果堅持要上超薄線,你的一條腿就已邁進了失敗的門檻。”但曾南堅持要上,而且成功了。

1996年,南玻成功建造了自己的第一條浮法玻璃生產線,并于1998年首次生產出了1.1mm超薄浮法玻璃,這也是中國首條具有自主知識產權的浮法玻璃生產線。如今,南玻依然是中國浮法玻璃生產的領導者。

在產品和市場上敢為天下先的南玻,在建立現代企業制度上也一馬當先。000012(南玻在深圳A股的代碼)這個數字就是一個最好例證。

1992年,中國資本市場剛剛起步,南玻就與廣東浮法玻璃有限公司脫離關系,更名為“中國南玻集團股份有限公司”,并在深圳上市,成為中國最早一批上市公司之一,從而為南玻集團未來的發展奠定了堅實的基礎。

支持南玻不斷敢為天下先且獲得成功的,是公司在專業上的持續精進,在科技上的持續創新和進取。曾南一直奉行一個理念,只有堅定不移地走專業化道路并堅持不懈地創新,才能不斷提升集團的核心競爭力。

而且,他們的專業和創新,也一直在與時俱進。

【2】三大核心產業鏈

南玻是一家相當專注的企業,但如今又是一家業務相當多元的企業,從建筑工程,到手機屏幕,再到太陽能,都有他們的身影,也都有他們的利益。

這得益于曾南在玻璃這個大專業內的不斷多元化拓展與創新。這么多年,南玻專注在玻璃行業,拒絕房地產,拒絕資本炒作,拒絕干與玻璃無關的事,但這么多年,他們又從來沒有停止過超越傳統的眼光來定義玻璃事業的疆界。

30多年來,曾南始終在琢磨,如何把玻璃做出新意思,如何通過新意思,做出更大的生意。30多年走下來,南玻的玻璃越來越多彩,生意也越來越大。

大力發展可再生能源以及節能環保產業,是南玻已經走了20多年的道路,也是南玻能一直跟上最近幾十年產業變幻趨勢,并始終走在前列的原因。

早在1995年,南玻就率先在國內研制成功了低輻射節能(Low-E)玻璃,開始了節能環保之路。至今,南玻已是亞洲最大的節能玻璃生產企業。

2005年,已經做了將近20年玻璃的曾南,看到太陽能產業的前景,也看好南玻進軍這個產業的優勢,又及時給南玻來了一個大升級和大轉型:傾全力進入太陽能產業領域,并戰略性地構建多晶硅—硅片—電池片—太陽能電池產業鏈。當市場質疑南玻在這個領域前景堪憂,他則直接放話,如果做不過同行,他就去死。

今天,在太陽能行業,南玻也已取得領導者地位,并在多個領域填補國內空白,達到世界先進技術和水準,為業務的成長打下又一片巨大的新天空。

在太陽能領域不斷趕超的同時,南玻也在另一個領域大顯身手——觸摸屏。如今,南玻已完全掌握電容式觸摸屏的生產和新技術,集團旗下的深圳南玻顯示器件科技有限公司及其全資子公司,已是全球最主要的透明導電膜玻璃供應商。

依靠太陽能玻璃、節能玻璃、平板玻璃三大玻璃產業鏈,南玻讓自己的產品幾乎覆蓋到所有主流市場,還從一家傳統玻璃企業成了一家前景廣闊新興產業企業。

在這三大產業鏈的支持下,南玻的經營績效也是出了名的好,即便全行業低迷時,也依然能保持絕對領先同業的利潤。這也是“寶能系”看上它的一個原因。

【3】創新驅動成長

南玻的成就靠創新取得,曾南最自豪的,就是讓南玻建立了以創新為導向、具有開放性和包容性的特色企業文化。

南玻高度重視技術和研發創新,重視到什么程度?有個小例子。曾南到一家國外同行考察時,曾跟一個老頭聊天。他問那老頭是干什么的?老頭說,研究員。曾南問,你研究什么?老頭說,研究火焰的燃燒。一個火焰都有專門的團隊去研究,這個事兒深深震撼了曾南。回到南玻,他就告訴同僚,我們南玻的研究,也要這么搞,要搞高深,要搞精細。

但南玻的創新又不只是研發創新,更包括系統性的集合創新。

一個例子是,曾經,南玻的彩色濾光片賣得很好,但從2008年第四季度開始,由于金融海嘯影響,這款產品訂單急劇下降,生產該產品的工廠也陷入虧損。

當大多數同行都在想如何從彩色濾光片突圍時,曾南卻把目光投向一個正呈現出光輝前景的新領域——觸摸屏,并通過一系列技術攻關推出觸摸屏產品,填補了因彩色濾光片訂單萎縮所空置的產能,這家子公司也因此咸魚翻身,扭虧為盈。

支持南玻可以實現這樣創新效果的,正是系統性集合創新的力量。曾南說,如果將新產品、新業務創新能力比做漁網的結(節)點,那么集合創新就是將這些分散孤立的結點連接起來的網線,結點加網線就會形成一張有力量、功能強大的網。

“企業要謹防產品或業務的孤島現象,孤島難以抵抗臺風,遲早要被大海吞沒。只有運用集合創新思維,對產品和業務有意識地進行產品組合或業務組合的戰略安排,才可以有效地增強企業的市場抗風險能力。強大的產品組合和業務組合,就是企業的強大所在。”這是曾南多年創新實踐的心得。

在這一指導下,南玻建立了眾多的產品與業務組合,并形成協同效應。比如,浮法玻璃業務和工程玻璃業務就是一種業務組合,浮法玻璃業務向工程玻璃業務提供優質甚至個性化的玻璃原片,工程玻璃則可以從用戶的角度出發,向浮法玻璃業務提出產品改善意見和方向,加速浮法玻璃業務的進步。同時,這兩種業務之間還可以展開各種層次的聯合開發,形成產品和技術開發的合力。

浮法玻璃原片和工程玻璃的節能玻璃產品是一個產品組合;浮法超薄玻璃和ITO玻璃產品、觸摸屏產品是一個產品組合;太陽能玻璃產品和光伏組件、電池片、硅片、硅料則是一個成員更多的產品組合……這一系列產品組合,也拱衛起南玻獨特的競爭力,也是眾多同行難以企及的能力。

“產品組合較單一產品來說,具有優勢互補,相得益彰,質量穩定,成本可控,抗市場風險強等優點。”曾南說,企業應有意識地打造適合自己的產品組合,否則做大變強將會成為一句空話。

南玻的創新也體現在管理上。公司設有內控部,常年對各種經營活動和流程進行內控測評,不斷加強規范管理和業務與財務管控的有效性,使文章出處新玻網各種風險降至最低。同時,南玻還在全集團推行精益生產、TPM等管理革新活動,消除浪費,提高效率,使產品成本不斷降低,南玻產品的凈利率也因此一直維持在較高水平。

在企業隊伍建設上,曾南奉行5個“一”要求:一個好的一把手、一個好的管理班子、一個忠實誠信、勤勉盡責的中層干部團隊、一支訓練有素、有職業感和凝聚力的員工隊伍、一個清晰的產業發展方向。

在這個五個一中,有四個直接與人有關。做好人的工作,也是南玻管理創新中的另外一個重點。公司建立了職業培訓制度,并由人力資源部專門成立“南玻培訓學院”,持續推進公司內部培訓師的建立工作。從2008年起,南玻還與大專院校合作設立了職工培訓大學、培訓中心,推進公司人力資源升級。

在此努力下,南玻的人才隊伍在行業內也是出了名的好,而此次寶能系“逼宮”之后,眾多南玻管理層與核心人員的離職,也成了市場對南玻未來最大的憂慮。

被譽為“迪斯尼”般的南玻集團員工宿舍

不過,“寶能系”好像并不太憂慮——因為“寶能系”在乎的,好像不太是南玻是否能繼續在核心主業,甚至實業領域,取得更好的發展。

據《財新》雜志消息,除了雙方對管理層的激勵出現巨大分歧,進而成為導致曾南及原管理層幾乎全部離職的導火線,在發展理念上的差異,才是導致曾南系與“寶能系”分道揚鑣的最大原因。

據曾南透露,在年中的董事會上,“寶能系”的代表,如今也是南玻代董事長的陳琳,就曾直言不諱地批評南玻太專注實業,太老實,卻不善運作的短板。

“你們這些搞制造業的辛辛苦苦也就賺這么點,還不如搞資本運作”,“通過收文章出處新玻網購買賣可以賺比制造業更多的錢”。甚至,陳琳還認真地提出,前海人壽將派人擔任南玻集團常務副總裁,專門負責資本運作。

曾南顯然對“寶能系”的主張不欣賞。“時也,勢也。在這個資本橫流的社會里,我們這些做實業的人在這種形勢下只有認命,知趣地退出。”他在原本計劃請人在離職前的董事會上宣讀,但卻沒有讀成的講稿中寫道。

但不懂資本運作,這個鍋,曾南還真該背。

【4】名利雙輸的曾南

曾經,曾南對南玻的前途充滿了信心。“我們要將南玻建成一個真正意義上的世界級企業!讓我們的公司、我們的事業,像太陽一樣永放光芒!”他篤定地說。

但現在,他的信心恐怕不再了,更多的應該是傷心與痛心。

在自己跟自己告別的“儀式”之前,尚在病中休假的他說:“我退了(董事長)以后,永遠不會再給什么人打工了,多高的職務也不干,我該休息了。”

自前年12月,“寶能系”旗下的前海人壽持續買入南玻A股股票,并于去年4月舉牌成為南玻第一大股東以來,南玻和曾南的接下來就備受關注。

有人猜測,“寶能系”會讓南玻繼續原有的格局,因為戴著放大鏡也找不到還有誰,能比當時的南玻管理層更能發展好南玻并回報股東;也有人認為,“寶能系”一旦上位,必然會步步為營,直到最終徹底“接管”南玻,因為南玻的平臺、品牌,顯然將大大有助于“寶能系”去實踐姚振華的“產融結合”大夢。

最終,經歷多番的明爭暗斗,“寶能系”徹底“接管”南玻成了現實,而且進展得比預期的還要快。雙方如何你來我往,從委婉到直接,從直接到赤膊上陣的博弈,以及過程中的誰是誰非各有版本,但結局就是,創造了南玻的人失去了南玻。

以這種方式告別,南玻的創業者們應該是不開心,不甘心,甚至認為不公平的。作為大家長的曾南,從“寶能系”要求更換財務人員開始,就在“照顧大股東的利益,遵守資本市場的規則”的同時,進行了必要的抵抗,甚至試圖以“妥協和委屈”求全。過程中,還曾站在支持寶能的立場投出過關鍵票。

但最終,他的妥協沒有感動資本進擊的欲望,他的反抗也沒能抵住股權的力量。過去30年從來沒有因為股東、董事變更陷入動蕩的南玻,在他就要完美收官的最后時刻,跟他玩了個大的。

商業的江湖,干得好卻結局不夠好的,又多他一個。

但理性地想,這樣的結局,也實在怨不得別人。《大宅門》里有句名言:不能說你手腕兒太黑,只能說我道行太淺。這句話,多少是曾南及其跟隨者的寫照。

曾南的道行,淺在了幾十年來,他的人生只有一首主打歌——踏踏實實做實業,全心全意把南玻做大做強,但卻既沒有為自己謀利,也沒有為自己謀名,更沒有“紅燒肉”,也沒有珠穆朗瑪。他把南玻做強做大了,但他的物質財富,他的社會影響,卻那么微不足道。王石被逼宮,他的名字就可以擋三軍,曾南被逼宮,很多人會問,曾南是誰,標題如果直接用他的名字,大多數讀者會直接略過去。

更不應該的是,作為一個希望南玻能夠一直按照創始者意志往前走的創業型經理人,他沒像王石那樣吃上“紅燒肉”,卻犯了和王石一樣的錯誤文章出處新玻網。作為一家上市公司,一家股權分散,業績優良,資本有圍獵動機,也有捕獲入口的上市公司,他在如何防止不志同道合的資本入侵上,也幾乎是沒有作為。

錢不重要,其實并不是。所謂的理念不和,大多也是冠冕堂皇。撕到最后,很多還是利益的沖突,此次導致曾南及管理層與寶能系決裂的導火線也是利益。

在利益上,曾南也不是沒有想,即使他不想,他也要替跟自己一起打天下的兄弟們想。但,他也是想得太晚了,虎視眈眈之下,才想如何與虎牟利。如果能提早想,提早做,也不至于此次管理層股權激勵方案被“寶能系”變相不允。

原本有機會讓自己的物質財富暴增,也有實力把自己炒作成“南玻離了我不行”的神存在,但他卻并沒有,名和利,實力和影響,都沒有。所以,當資本洶涌而來,縱然他對南玻是居功至偉,也是不但沒有還擊的力量,甚至被“逼”出了場,也沒有幾個人知道他的名字,更不會有那么多的專家、學者同情他的遭遇。

辛辛苦苦幾十年帶起來的,一手讓凈資產贈長超過6000倍的企業,就這樣成了“壞蛋”的天下,而自己卻走得如此得凄涼。若不論對社會和產業的成就、貢獻以及享受創造的成功感,以狹隘的得失觀而論,曾南可謂是名利雙輸的典型。

而他輸的根源,其中一根或許真的就長在“寶能系”要他背的那個鍋上。

讓我們把那鍋上醍醐灌頂的話,再重復一遍:

“你們這些搞制造業的辛辛苦苦也就賺這么點,還不如搞資本運作”,“通過收購買賣可以賺比制造業更多的錢。”