在博山區(qū)孝婦河畔的山東耐火材料廠內(nèi)有一座始建于1904年的老廠房,這就是被譽為中國新法制造平板玻璃之始的博山玻璃公司舊址,百余年過去了,這里依然在進行著工業(yè)生產(chǎn)。

1904年9月,山東巡撫周馥批復“關(guān)于創(chuàng)建博山玻璃公司的呈文”準予開辦,并撥官銀50萬兩,作為官股,并通過發(fā)行股票的方式吸收部分民間資本參與。

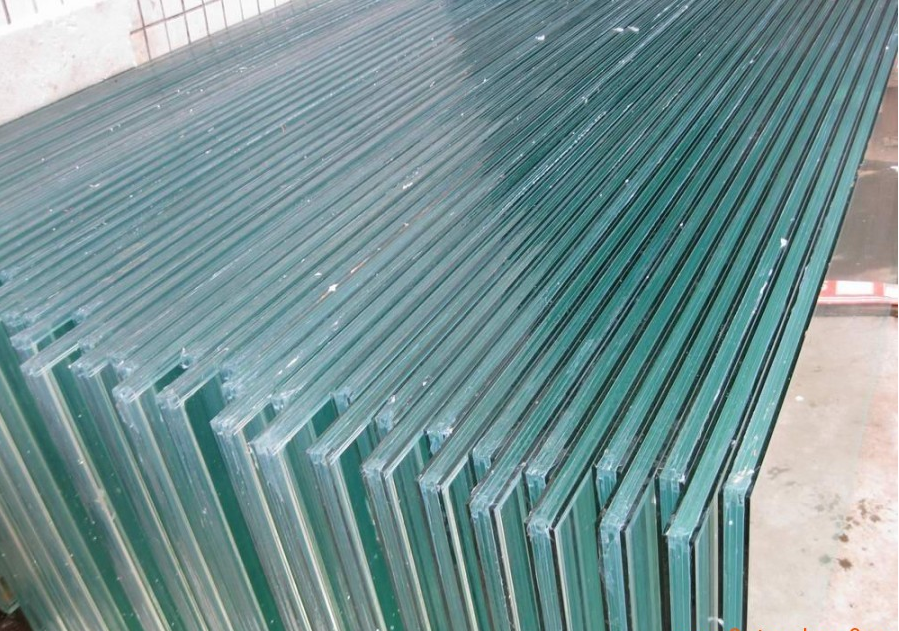

玻璃生產(chǎn)場景

負責創(chuàng)辦的許鼎霖、張謇、顧思遠等人在孝婦河東岸購置“六十畝圈”,引進德國設(shè)備,建設(shè)了120米長的主廠房,并聘請德國技師7人、招用工人130余人,于1906年建起當時國內(nèi)最大的平板玻璃廠——博山玻璃公司。

博山玻璃公司被譽為中國新法制造平板玻璃之始。1935年10月出版的《中國實業(yè)志》里面有這樣的記載:“博山玻璃公司規(guī)模宏大……是為我國新法制造玻璃之嚆矢。”1934年商務印書館編印的《重編日用百科全書》,在物產(chǎn)玻璃項下說:“吾國組織玻璃廠,始于前清光緒季年,時有博山玻璃公司”。

博山玻璃公司股票

玻璃公司是用煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生煤氣作為燃料的,且“有發(fā)動機以給動力”,熔料爐是用池爐,技術(shù)在當時較為先進。其操作工藝主要是:將鐵吹筒探人池爐內(nèi),蘸取少量玻璃液,取出后一邊拈轉(zhuǎn),一邊通過吹筒吹氣,使玻璃液慢慢膨脹成球形,然后放置到半球形鐵槽內(nèi)繼續(xù)轉(zhuǎn)動,使球形圓正。鐵槽內(nèi)有少許冷水,起降溫作用。同時,用水冷卻吹筒的另一端,以便于把持。等玻璃稍微冷卻后,再將吹筒探入池爐,二次蘸取,這樣重復多次,直至玻璃液成為直徑達二十公分左右的球時,將其放到一個瓢形鐵槽內(nèi),一邊繼續(xù)用水冷卻吹筒的下端,一邊從上端吹氣,使球形逐漸漲大,成為空泡。吹制過程中,要時時轉(zhuǎn)動吹筒,使球形空泡薄厚均勻。如果玻璃溫度降低,則再將吹筒深入烘爐加熱,使玻璃泡變軟。此時,將吹筒懸空垂立于深地槽中,從上端吹氣,玻璃泡受重力影響慢慢墜入地槽,形成筒狀。

這時的玻璃筒厚薄并不均勻,一般底部較厚,頂端較薄。但玻璃筒已冷卻凝固,不能再吹,將其再入烘爐加熱,待熔化變軟后取出,在深地槽內(nèi)擺動旋轉(zhuǎn),同時吹氣,使筒壁厚薄均勻。如又冷卻,則再入烘爐,如此反復,最后吹成一個長約二米多、厚薄均勻的玻璃筒。玻璃筒吹成后,通過冷熱相激使其產(chǎn)生暗紋,再變轉(zhuǎn)動邊輕擊,去其底部,從吹筒上卸下;再用同樣方法截為數(shù)段,將每段縱剖,最后入攤片爐將筒形攤成平片。

博山玻璃公司1906年投產(chǎn)后,勉強支撐了4年,便于1910年全面停產(chǎn)、1911年初徹底倒閉。但博山玻璃公司帶動了當?shù)夭A袠I(yè)的發(fā)展。1921年前后,博山玻璃廠家已達150余個,有玻璃爐180余座,產(chǎn)業(yè)工人4000余人,年產(chǎn)平板玻璃4.5萬箱,年銷量1.3萬噸,當時國內(nèi)北方各省所需平板玻璃皆博山所產(chǎn)。