一百多年前,那個積弱積貧、風雨飄搖的清王朝末年,在毫無工業基礎的重慶,要辦一個現代工業玻璃器皿制造廠,這幾乎是一個不可能實現的夢。

何鹿蒿先生,居然歷時6年,不僅在江北劉家臺之地創辦了鹿蒿玻璃廠,并將它推上了世界舞臺。

1911年(清宣統三年)的巴拿馬國際賽會上,“鹿蒿”牌玻璃制品獲大獎

消息傳來,重慶沸騰了。也由此,他把近代重慶玻璃工業多個領域推向新高度。

何鹿蒿20歲離鄉,東渡日本求藝3年,此后他親自辦廠的幾年間,曾7次到日本采購機具、化學原料,又有數不清地從江北劉家臺或徒步或沿長江逆流而上,乘船回家鄉求援,或變賣祖上傳下來的田產,或向家鄉親朋好友籌資,甚至連玻璃制品原料——鵝卵石(硅砂)基材,他都要和他的員工到江津幾江邊上親自采集。

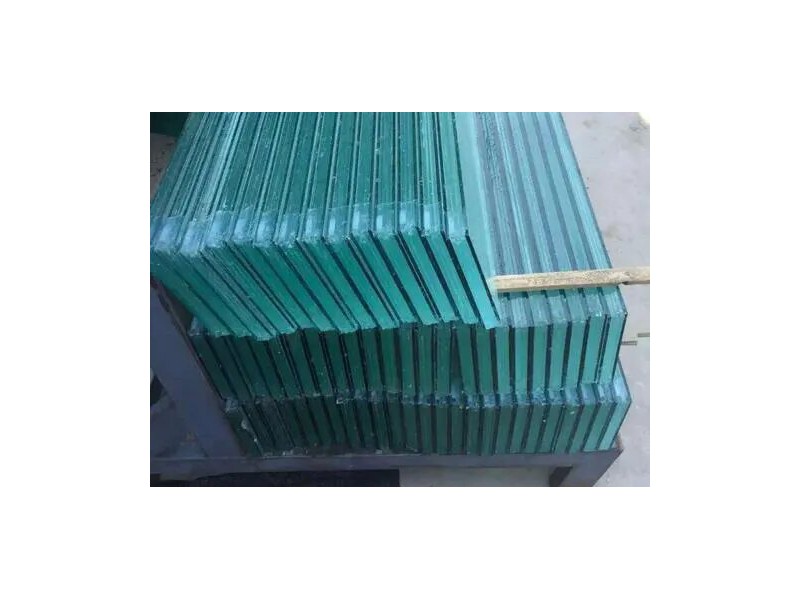

嘉陵江邊的劉家臺,一座重慶從未見過的高度達23米的工業爐煙囪,經他的手拔地而起,這能使熬制高檔玻璃溶液爐溫達1400度以上。玻璃廠運用了刻花鋼質模具,并試制成功提純的化學原料和光彩奪目的玻璃溶液染劑。

最為讓人揚眉吐氣的是,起初聘用3名日本技工,時常怠工作祟,何鹿蒿不溫不火,與招募而來的幾十名學工,手把手學習吹、打、滾、印、刻、壓和制作鋼模、翻砂模玻璃制品技藝,并給足了這3位日本技工返日的盤纏讓他們離廠。

從此,這個廠全部由何鹿蒿及他的上百名員工,晝夜不停,源源不斷地向市場推出美不勝收的現代工業玻璃器皿,一舉將國外品牌推出西南市場。也由此,日后重慶玻璃工業興起了一大批技術和管理人才。

鹿蒿牌玻璃器皿,遍及全川各縣,東至宜昌、武漢。劉家臺嘉陵江畔的碼頭,隨時停泊著載貨的船只,以及數百挑貨擔,“絡繹于途,頗為一時之壯觀”。

名冠“天下第一長聯”的鐘云舫,得知家鄉人,年僅30歲的何鹿蒿,在重慶辦廠喜得國際賽會獎項時,已無力提筆的他,突然精神煥發,疾筆而書:泛三神山得點金術,煉五色石奪造天工。

又題:頑石通靈造出琉璃世界,斯人不出誰收破碎河山!

何鹿蒿于1970年離世。如今走在何鹿蒿先生辦廠之初曾多次返鄉求助的長長石板路上,晚霞映照著的天空,宛如先生之初煉就五色石折射著的斑斕,腳下涓涓溪流,一如人們心底深處都有一條理想之河,永不干涸!