郭雙虎正在現場檢測設備配件質量。通訊員黨炳文攝

“‘中國制造’正在向‘中國智造’強力邁進,我們要發揚工匠精神,貢獻技術力量,為我國插上騰飛的翅膀。”說話的是山西宏藝玻璃器皿有限責任公司技術總工郭雙虎,也是公司公認的技術能手、技術難題解決專家。憑借一絲不茍、精益求精的匠心精神,郭雙虎榮獲2022年山西省五一勞動獎章。

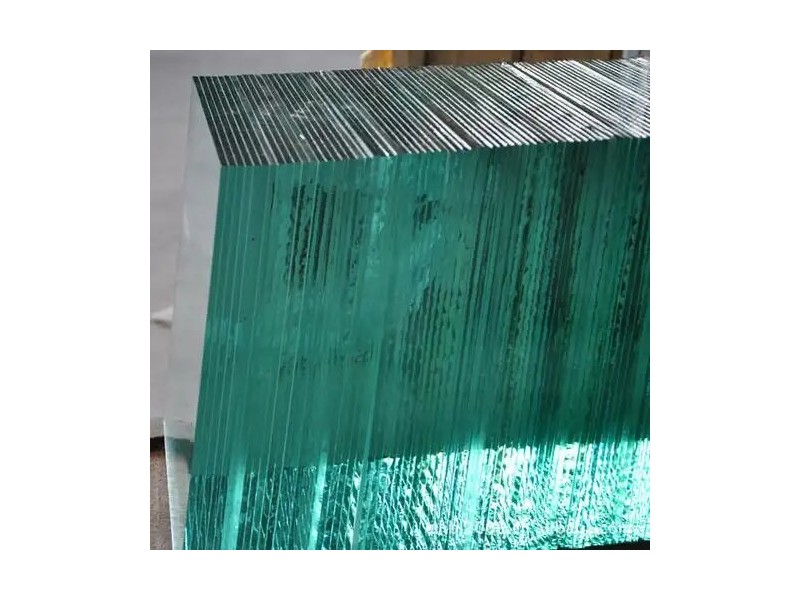

高溫、人多、凌亂,是大家對玻璃廠的普遍印象,而在山西宏藝玻璃器皿有限責任公司生產車間內,卻干凈整潔、規范有序。1600余平方米的車間內只有幾個工人。

“這是全自動機制智能玻璃器皿生產線,一個班十來個人就夠了,一天三班倒。在沒有改造前,一個班得五十多個人。”郭雙虎把眼鏡往上推了推,不緊不慢地說:“這都是我自主研發的。”

郭雙虎告訴記者,當時公司從沈陽購買了一臺主機,想組建一條全自動生產線,實現玻璃器皿后加工現代化。要實現這一想法,還需從國外進口成套設備,購置費用高達千萬余元。為了給公司節約開支,擺脫對國外設備的依賴,喜歡琢磨、愛好鉆研的郭雙虎決定自主研發。

自主創新是支撐中國智造、中國創造的重要力量。對郭雙虎來說,決定自主創新、自主研發,得益于2017年他在德國肖特玻璃器皿公司考察時的經歷。

“相比當時我國玻璃器皿行業人多混雜的生產環境,德國肖特的冷加工生產線不僅節能環保,而且實現了全程智能化、自動化,只需要幾名工人就能完成全程操作。”郭雙虎回憶,當時他就萌生了自主設計一條自動化生產線的想法。因德方不許拍照和錄像,也不給文字和圖片資料,為了掌握生產設計信息,郭雙虎在車間里轉了又轉,反復觀察,恨不得把每個細節和數據都刻進大腦。回到酒店,他飯也顧不上吃,憑著記憶趕緊手繪樣圖,有記不清的地方,就返回去再仔細看。就這樣,在考察的半個月時間里,他收集整理了幾十頁圖文資料,為設計生產線奠定了基礎。

在技術創新過程中,郭雙虎遇到了很多難題,他認識到自身基礎理論知識嚴重不足,學習成了他的當務之急。在他的辦公室,有一整面墻的書柜,里面擺滿了《機械鑄造機加工》《電器、電子、電器配線目錄》《新編金屬材料》《稀土》《鑄造》《編程》等書籍,旁邊還有幾十本學習筆記和工作日記,辦公桌上除了樣品都是書。

“我學的是熱能動力專業,可這條生產線涉及機械設計、金屬工藝、材料力學、電器安裝、鑄造工藝、電子信息等多個學科。”郭雙虎說,要想把從德國帶回來的資料變成成品,就得什么都懂,融會貫通。

沒有天生的工匠,只有堅持不懈的平凡勞動者。在研發過程中,郭雙虎不知道經歷過多少次失敗,但他毫不氣餒。玻璃器皿薄、脆、易碎,硬度高不易加工,要生產出符合玻璃加工特點的浮動機構,既不能在玻璃器皿與磨具接觸的瞬間產生碎裂,又要在最短的時間內達到玻璃磨削的平整。為了克服這一困難,郭雙虎查閱了很多資料,試驗了無數次,從一次次失敗中發現問題、總結經驗,終于研發出了適合的玻璃器皿生產專用浮動機構。

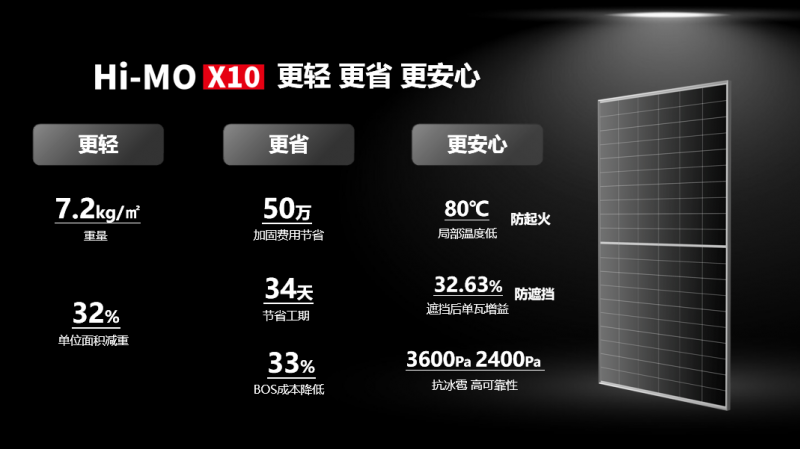

精益求精,是郭雙虎對工匠精神的完美詮釋。當時,制造玻璃器皿需要的磨片從國外進口需要3000余元。為解決這一問題,他每天起早貪黑,奔波于河北、山東、江蘇、河南、安徽等地,有時一瓶水、兩片面包就算一頓飯,困了就在車上瞇一會兒,就這樣饑一頓飽一頓,二十來天瘦了十幾斤。最終,他在鄭州找到一家廠家,經多次打樣,終于生產出了合格的磨片,成本僅需約500元。這項技術的革新,引領了國內玻璃器皿行業的新趨勢。

從小配件到大設備,從高耗材到低成本,郭雙虎靠不斷鉆研思索、不停打磨探尋,在一點一滴的積累中實現了技術和工藝的創新。僅兩年時間,他和同事們攻克了一個個技術難關,解決了一道道技術難題,自主研發出雙滑道下杯機、自動推杯機、自動夾杯機、36頭冷加工等設備,實現了全自動機制智能玻璃器皿生產自動化。一年下來,僅工人工資就能節約490余萬元,為企業發展作出了突出貢獻。

“工匠追求,藝無止境”是郭雙虎的座右銘。從業20余年,他把創新當作工作的最大樂趣,學技術、搞革新,減能耗、增效益,對產品細致嚴謹,對技藝精益求精,在平凡的堅守中,弘揚工匠精神,引領創新傳承。