隨著人們對資源環境的重視,“綠色建材”的理念逐漸深入人心。綠色建材也成為了未來建筑行業的發展趨勢,越來越多的人會選擇環保健康的材料來裝修自己工作居住的地方根據國家目前的實際情況說明了發展綠色建材的必要性,接著對綠色建材發展情況展開了討論,列出了國家在綠色建材方面發展中存在的問題,最后給出了相關建議。

圍繞建筑節能與綠色建筑領域,該通知中要求,超低能耗建筑建設需適應氣候特征和場地條件,通過被動式建筑設計降低建筑供暖、空調、照明需求,以及通過主動技術措施提高建筑能源設備和系統效率的公共和居住建筑建設及購置消費,建筑技術指標需符合《近零能耗建筑技術標準》(GB/T51350-2019);綠色建筑需依據國家綠色建筑相關規范、標準設計建設,并獲得國家相關綠色建筑評價標識的各類民用、工業建筑建設和購置消費;裝配式建筑要求采用預制部件在建設工地通過裝配施工方法建設;綠色建筑材料制造中,節能墻體材料、外墻保溫材料、節能玻璃、裝配式建筑部品部件、預拌混凝土、預拌砂漿等建材產品的相關性能和技術指標應符合國家及行業相應綠色建材產品評價技術要求。

綠色建材,指健康型、環保型、安全型的建筑材料,在國際上也稱為“健康建材”或“環保建材”,綠色建材不是指單獨的建材產品,而是對建材“健康、環保、安全”品性的評價。它注重建材對人體健康和環保所造成的影響及安全防火性能。在國外,綠色建材早已在建筑、裝飾施工中廣泛應用,在國內它才開始為大眾所認識。綠色建材是采用清潔生產技術,使用工業或城市固態廢棄物生產的建筑材料,它具有消磁、消聲、調光、調溫、隔熱、防火、抗靜電的性能,并具有調節人體機能的特種新型功能建筑材料。

綠色建材與傳統的建材相比可歸納以下五方面的基本特征:

(1)其生產所用原料盡可能少用天然資源、大量使用尾渣、垃圾、廢液等廢棄物。

(2)采用低能耗制造工藝和無污染環境的生產技術。

(3)在產品配制或生產過程中,不得使用甲醛、鹵化物溶劑或芳香族碳氫化合物,產品中不得含有汞及其化合物的顏料和添加劑。

(4)產品的設計是以改善生產環境、提高生活質量為宗旨,即產品不僅不損害人體健康,而應有益于人體健康,產品具有多功能化,如抗菌、滅菌、防霉、除臭、隔熱、阻燃、調溫、調濕、消磁、防射線、抗靜電等。

(5)產品可循環或回收利用,無污染環境的廢棄物。

經過幾十來年的發展,我們國家的建材行業已經成為了門類齊全、規模龐大、體系完整、產品配套能力強、具有非常明顯的國際競爭力的重要原材料和制作工業,在全球的市場占據了舉足輕重的地位。而跟著節能建筑的快速推廣,社會對于建材業提出了最新的要求,市場對于建材產品的節能、降耗、環保指標要求也是越來越高,新型節能建材順應的節能、環保形勢的發展,成為炙手可熱的產品。新型節能建材產品目前在市場中正在逐漸增多,比如,綠色環保涂料、節能節水衛浴產品、環保石材、環保外墻磚等。節能環保產品在建材行業廣闊的市場中前景令人看好。產品的銷量也在不斷上升,正逐漸受到消費者的青睞。

綠色建材產品認證

綠色建材產品認證,全稱為綠色建材產品分級認證,屬于綠色產品認證中認證活動二的范疇,是當前住房和城鄉建設領域綠色建材有關應用要求主要的采信范圍。

圖片

綠色建材也可以稱作環保建材或生態建材,其主要功能在于保護人體健康與環境資源。1988年第一屆國際材料科學研究會議首先提出了綠色建材的概念,它的定義是“指在原料的選用、開采加工、產品制造、產品應用過程中,能夠有效利用廢棄物,少用天然資源和能源,資源可循環再利用的,不僅性能、功能符合建筑物等配置的要求,而且全生命期內與生態環境和諧,對人類健康無害的建筑材料”。

綠色建材產品分級認證按照中國工程建設標準化協會發布的綠色建材評價標準的要求,將認證結果由低至高分為一星級、二星級和三星級。

2021年2月,中國建筑科學研究院有限公司獲批綠色建材產品認證機構資質,成為國內首批綠色建材產品認證機構 之一。認證領域包括圍護結構及混凝土類、門窗幕墻及裝飾裝修類、防水密封及建筑涂料類、給排水及水處理設備類、暖通空調及太陽能利用與照明類五個大類,是認證領域最全的機構之一。中國建筑科學研究院認證中心研究決定開展綠色建材產品認證工作,并授權北京方正建研認證咨詢服務有限公司進行認證受理和業務開展,旨在推動我國綠色建材產品邁入高質量時代。

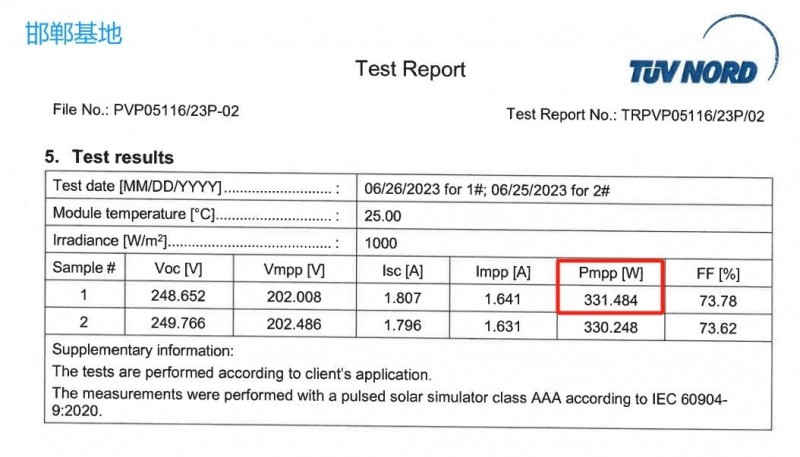

綠色建材產品認證體系是落實《國務院辦公廳關于建立統一的綠色產品標準、認證、標識體系的意見》要求,由國家市場監管總局、住房和城鄉建設部、工業和信息化部聯合建立并在我國統一推行的認證制度,旨在健全綠色建材市場體系,增加綠色建材產品供給,提升綠色建材產品質量,推動建材工業和建筑業轉型升級。隨著我國“碳達峰、碳中和”目標的提出,能源和建筑已成為踐行“雙碳”目標的主力軍,發展建筑光伏一體化也已成為落實“雙碳”目標的重要途徑之一。

未來,綠色建材的高質量發展將有力轉變行業傳統的粗放式發展模式,兼顧質量和效益,轉向注重科技含量、循環經濟、健康協調的發展新模式。

文章來源:焦點建筑咨訊

文章來源:焦點建筑咨訊