從明代開始,中國的玻璃制造已經成規模化了。元末明初起,山東淄川縣(今山東淄博市博山區)的顏神鎮,就成了舉世聞名的玻璃制造業產地。后來,那里還慢慢地形成了公會,幾乎所有鄉民都參與了玻璃的制造。清代時期,宮廷內務府專門設立了玻璃場,其制造的玻璃,成為皇帝賞賜的國禮。

鄭和下西洋帶回玻璃匠人

明清時代的玻璃制造業極其繁榮,如今能夠見到的中國古代玻璃,大部分都是明清兩代的制品。

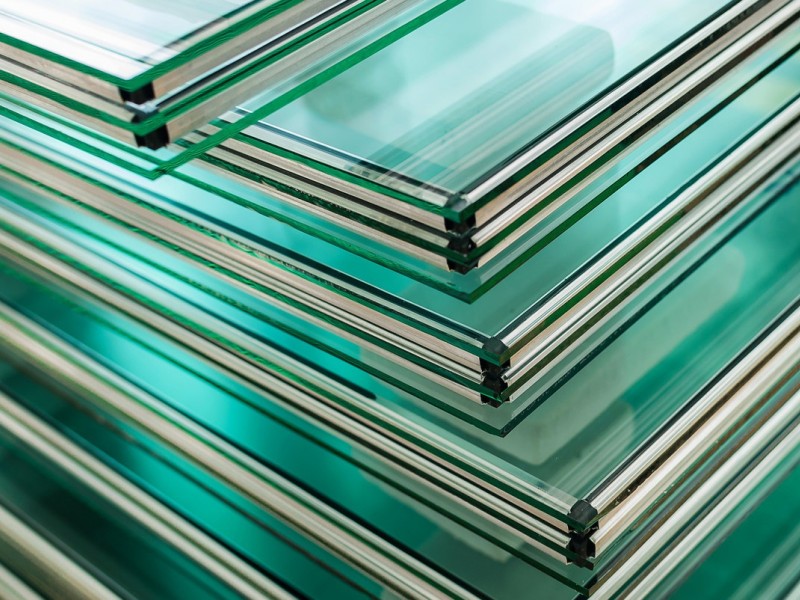

明清時代的玻璃器,也被稱為料器,大概是從元末明初時期開始制作,是明清時普遍使用的工藝品。

料器,是以一種熔點較低的玻璃作為原料,加入各種顏料燒制。明代有稱:“以主料為絲,以絲作器。”

明代方以智在《物理小識》一書中說,因為“三保太監鄭和曾攜西洋燒玻璃人來”,從此以后,明朝才開始了大規模生產玻璃。

明代崇禎年間宋應星所著的《天工開物》中記載:“琉璃石產于西域,因其五彩晶瑩,為中原人喜愛而仿造。”

文人墨客們對玻璃制品非常喜愛,明代葉憲祖在《鸞驁記·途逅》中寫道:“歸來愁日暮,孤影對琉璃。”

明代的玻璃不僅被稱為琉璃,也沿用了宋朝“藥玉”的說法。《明制》中記載:皇帝頒賜給狀元的佩飾,就是藥玉,四品官員以上才能配用。

清康熙35年(1696),內務府造辦處設立了宮廷玻璃場。《欽定大清會典事例》中提到:“三十五年奉旨設立玻璃廠,隸屬養心殿造辦處,設監管司一人……四十九年,設玻璃廠監造二人。”

德國傳教士紀里安,曾經負責過玻璃廠的工作。除此外,還從法國選派工匠參與玻璃的制作工作。這些舉措既促進了中國玻璃制造業的發展,又體現了中外科學文化的互相交流。

曾在雍正及乾隆年間在皇宮任職的潘榮陛,在記錄當時風土人情的作品《帝京歲時紀勝·歲暮雜務》中寫道:“院內設松亭,奉天地供案,系天燈,掛琉璃。”

納蘭性德則作詩《早春雪后同姜西溟作》,以玻璃之美比喻白雪:“?璃一萬片,映徹桑乾河。”

宮廷玻璃廠制造的玻璃制品,一般來說,都是一些高級的物品,生產的地點主要是設于北京西郊的琉璃渠,生產出的物件頗受皇室人員欣賞。晶瑩璀璨的藝術玻璃器,成為清代藝術品中的新寵和皇帝的重要賞賜品。

雍正朝的玻璃顏色達30種之多,可謂五彩繽紛,斑斕絢麗,成為雍正朝玻璃制作工藝的閃光點。

乾隆朝是明清一代玻璃制作工藝最為輝煌、全面發展的時期,主要器物有爐、壺、瓶、缽、碗、杯、盤、尊等,顏色有白、黃、藍、青、紫、紅等30多種,還有套料、金星料、攪胎、琺瑯彩等多種裝飾方法。

其中,玻璃裝飾藝術最重要的創造應是“套料”,也就是在白玻璃胎上粘貼各種彩色玻璃的圖案坯料,然后經碾琢而成。另外,套料也有許多以彩色玻璃為胎。

山東顏神鎮,成為玻璃重要產區

除官辦的制造機構,實際上,在明清時期,民間已經開始了較大規模的玻璃制作。

當時,中國的玻璃生產中心在山東淄川縣顏神鎮,也就是現在的淄博市博山區。另外,廣州和北京的玻璃制造業也非常發達。

顏神鎮出產玻璃的歷史可以追溯唐朝。唐代李亢在《獨異志》中有這樣的記載:

開元間,有長安販夫王二狗者,嘗往返淄郡販絲,微利也。一日,孤館遇盜,財物盡失。二狗嘆曰:天不助我。遂懸梁欲自盡。冥冥中見一老者,錦衣玉帶,頭戴朝冠,身穿紅袍,白臉長須,溫文爾雅,左手如意,右手元寶,高祖賜封財帛星君李相公是也。星君曰:“爾當大富貴,豈可輕生!不聞淄州出琉璃乎?”又舍元寶一枚,乃去。二狗遂販琉璃,成長安首富。又感念星君所賜,易名元寶。

到了元代,顏神鎮的琉璃生產已形成了一定規模。

其早期產品以珠、笄為大宗,還有簪、扣子等。笄,顏色以藍為主,另有水晶、黑、白、茶晶諸色。

明洪武年間,除內宮監在此設“外廠”,為宮廷生產青簾等貢品外,民間琉璃生產也日趨發展。

景泰年間,顏神鎮西冶街有大爐4座,生產水響貨和琺瑯料。

嘉靖前后,增加了珠燈、珠屏、棋子、帳鉤、枕頂等產品的生產。到萬歷年間,琉璃生產已成為一個較大的行業。

《青州府志》中介紹說:“琉璃器,出顏神鎮,以土產馬牙,紫石為主,法用黃丹、白鉛、銅綠,焦剪成珠、穿燈屏、棋局、帳鉤、枕頂類,光瑩可愛。”

萬歷45年(1617),孫延壽等人發起結成顏神琉璃業第一個行業組織——爐行醮會。后來,孫氏家族出了一名大官孫廷銓,官拜內秘書院大學士。

告老還鄉后,孫廷銓著書《顏神雜記》,其中專門在物產篇中描寫了顏神鎮的琉璃。乾隆10年(1745)的《昭代絲書續集》將其收入,并題曰《琉璃志》。

孫廷銓的《琉璃志》,以科學的、紀實的態度和筆法,僅2000多字,就把琉璃及其產品的成分、煉制過程、產品種類、制作工藝,及至闡明自己對琉璃的來源生成,摒棄唐代訓詁學家顏師古“琉璃乃自然之物”而采納宋代程大昌“鑄石為器,古已有之”、“雖西域琉璃,亦用石鑄,無自然生成者”的觀點,寫得有章有序,清清楚楚。

到清道光年間,顏神鎮的琉璃業進入了興盛時期。

咸豐年間,開始出現專門銷售琉璃的料貨莊,使博山琉璃的銷售從集市貿易、長途販運,逐漸轉為以顏神鎮為中心的全國各地定點銷售。

除原有產品外,顏神鎮開始生產鋪絲屏片、瓶、杯等產品。這時,作為制造琉璃產品的半成品原料——料條,也成捆地運銷外地。

光緒年間,顏神鎮制造出內畫產品。到光緒末年,又制造出鋪絲屏吊燈、鋪絲圍屏、煙嘴、雜貨、珠、鐲等產品,每年經由濟南運出的數量約7000擔。

打碎一個琉璃盞,沙僧下場遭得慘

據傳,康熙年間設置的宮廷玻璃廠,其實也受到了顏神鎮玻璃制造的影響。只不過,宮廷御制的物件更加珍貴,其用處也更多。

清代制作的玻璃制品,主要有生活用品、陳設品、文房用品,宗教用品。

生活用品有玻璃杯、碗、罐、盒、渣斗、鼻煙壺等。其中,尤以鼻煙壺最多,雍正朝制作的玻璃器中,近一半數量為鼻煙壺。

雍正造辦處記載了玻璃廠從雍正元年(1723)開始不停制作鼻煙壺:“雍正元年,雜貨作。正月初九日,怡親王交金星五彩玻璃鼻煙壺二件。王諭:照此樣燒玻璃的鼻煙壺幾件。”按照這個命令,共做得各色玻璃鼻煙壺126件。

陳設品有瓶、花盆等,文房用品以筆架最多,宗教用品主要是佛珠和缽。

除供皇室成員享用外,還有一個重要的用途就是,作為貴重物品,賞賜給國內官員和國外要人。

雍正年間,給蒙古王的賞賜中,就包括了幾十件玻璃器皿,從盤到瓶,包羅萬象,足見其高貴的地位。

玻璃器在明清時期有多珍貴?先看看明代作家吳承恩筆下不小心打碎琉璃盞的卷簾大將的命運。

《西游記》里,曾經兩次提到沙僧打破琉璃盞的事。

第一次是在第8回,沙僧遇到觀音時稱:“我是靈霄殿下侍鑾輿的卷簾大將。只因在蟠桃會上,失手打碎了玻璃盞,玉帝把我打了八百,貶下界來,變得這般模樣。又教七日一次,將飛劍來穿我胸脅百余下方回,故此這般苦惱。”

第二次是在第22回,沙僧對豬八戒也提過:“只因王母降蟠桃,設宴瑤池邀眾將。失手打破玉玻璃,天神個個魂飛喪。玉皇即便怒生嗔,卻令掌朝左輔相。卸冠脫甲摘官銜,將身推在殺場上。多虧赤腳大天仙,越班啟奏將吾放。饒死回生不典刑,遭貶流沙東岸上。”

在蟠桃盛會上打破了琉璃盞竟是死罪,幸而有赤腳大仙求情,才能僥幸活得一命,卻仍遭到重罰,不僅被打了800板子,每7天還遭飛劍穿胸100多次,還得下界為妖。可見,琉璃盞是那樣非凡的奇珍異寶,就連玉帝都要高看一眼。

究其原因,主要還是古法琉璃材料特殊,而且其制作工藝相當復雜,火里來、水里去,要幾十道工序才能完成。有的僅制作過程就要10-20天,而且主要依靠手工。

各個環節的把握相當困難,其火候把握之難,更可以說是一半靠技藝一半憑運氣。僅出爐一項,成品率就只有70%。

更關鍵的是,古法琉璃不可回收,也就是說,一旦出現一點點問題,十數天、幾十道工序,多少人的努力,就立刻付諸東流了。

《紅樓夢》中,玻璃堪比琥珀瑪瑙

到了清代,玻璃仍舊是異常珍貴之物,連曹雪芹這樣的世家公子也不免要高看幾眼。

《紅樓夢》中,曾經提到過玻璃制品幾十次,每一次都是與其他貴重物品相提并論,可見玻璃在當時絕對算得上是了不起的事物。

《紅樓夢》第5回,賈寶玉神游太虛幻境,警幻仙子以玻璃盞盛裝的美酒饗客:“瓊漿滿泛玻璃盞,玉液濃斟琥珀杯。”

第31回,晴雯因失手跌壞了扇骨而與寶玉發生小爭執,此后有“先時候兒什么玻璃缸,瑪瑙碗,不知弄壞了多少”的話語。

在元妃省親和賈府元宵夜宴時,都曾用到裝飾和照明用的玻璃風燈和玻璃彩穗燈。

第45回,賈寶玉在風雨夕探視黛玉,臨別時,黛玉取下玻璃繡球燈,寶玉因此說道:“我也有這么一個,怕他們失腳滑倒了打破了,所以沒點來。”能讓賈寶玉這么個“敗家子”都需要小心翼翼對待的玩意兒,甚至與琥珀、瑪瑙并論,玻璃也是珍貴無比了。

在第41回中,劉姥姥闖入大觀園中,被玻璃及鏡子“困住”了:“常聽大富貴人家有一種穿衣鏡,這別是我在鏡子里頭呢罷。”說畢,伸手一摸,再細一看,可不是,四面雕空紫檀板壁將鏡子嵌在中間。因說:“這已經攔住,如何走出去呢?”一面說,一面只管用手摸。這鏡子原是西洋機括,可以開合。

最有意思的是芳官改名那一回。在第63回中,寶玉給芳官改名的言語最有意思:“海西福朗思牙,聞有金星玻璃寶石,他本國番語以金星玻璃名為‘溫都里納’。如今將你比作他,就改名喚叫‘溫都里納’可好?”芳官聽了更喜,說:“就是這樣罷。”因此又喚了這名。眾人嫌拗口,仍翻漢名,就喚“玻璃”。

至于海西福朗思牙是哪里,有主張是法蘭西的,也有主張是西班牙的,主要原因是“溫都里納”像是法語玻璃柜的音譯,有說是西班牙語彩色玻璃的音譯,甚至有說是來自梵語,還有人說是意大利語的金星玻璃。

不過,從音譯以及清政府曾經從法國選聘工匠參與玻璃制作來看,福朗思牙是法蘭西的可能性更大。

嘉慶朝是玻璃制作工藝的轉折點。從此,造辦處玻璃廠一蹶不振,工藝水平逐步下降。

一直到“民國”時期,工商業者才開始建立新式的玻璃公司,開始制作煤油燈、電燈罩等日常用品。