福耀集團董事長曹德旺

2016年9月“第二屆全球企業家生態論壇”在北京召開,福耀集團董事長、被外界稱為“玻璃大王”的曹德旺出席并發表了演講,談到愿景,他認為是胸懷、境界、理想、追求,“強國的重任,你不作為誰作為?”,他認為應該有報國衛民的心態,各界的精英都能夠圍繞這個主題、目標去做,二十一世紀中國的發展和強大肯定會有希望。

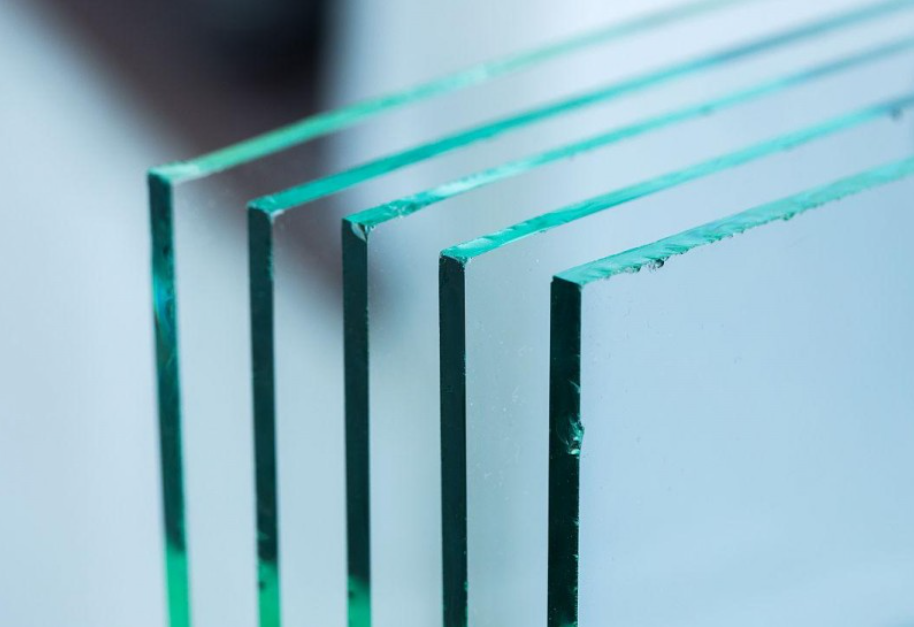

然而,一個月后,由福耀玻璃投資的美國俄亥俄州的汽車玻璃工廠正式竣工投產,成為全球最大的汽車玻璃單體工廠。據公開資料,福耀玻璃對俄亥俄工廠的總投資約6億美元,成為該州歷史上最大的一筆中國投資。

兩個似乎沒有太大關聯的事件,經過發酵,自媒體們開始以“曹德旺要跑了”為關鍵詞設置標題,宗慶后等企業家也不幸躺槍被預言或會相繼出逃。

與李嘉誠轉移的區別

一年前,李嘉誠賣掉內地房產,撒腿跑到英國去了,那時,一篇《別讓李嘉誠跑了》的文章火爆網絡。作者為中國城市戰略中心執行主任羅天昊,里面寫道:

“本來,商業如水流,逐利是資本的本性。李嘉誠想去哪里就去哪里。但是,鑒于李嘉誠最近二十年在中國獲取財富的性質,似乎不僅僅是商業那么簡單。”

“眾所周知,在中國,地產行業與權力走的很近,沒有權力資源,是無法做地產生意的。”

“在中國,經濟周期與政治周期密切相關,一朝天子一朝商友,不是所有人都跟你熟。由此,一撤資,二撤資,三撤資,其商業帝國,在大陸欲上演金蟬脫殼之法。”

對于美國設廠曹德旺是不是真如自媒體說的那樣要“跑路”?

曹德旺在接受《第一財經》采訪時是這樣回應的,“我不這樣看。我對中國人走出去投資的時候,我認為有一點驚訝。因為我做國內做40年了,我在美國投資是1995年開始,原來拿幾百萬美金、一千萬美金去投資,對美國政治、文化、市場,觀察了20年后我才下手。因為美國賣的玻璃,我從美國買回來七八億美金,我只是把工廠遷移,工廠遷移一個是美國人再三要求我在那邊辦個工廠。”

換言之,與李嘉誠的一再撤資有著很大的區別。

重構中美之間的利益格局

曹德旺曾親口表示:“我買這個廠房花了1500萬美元,改造用了1500萬美元,當地政府通過各種渠道補貼我3000多萬美元,所以我購買廠房基本上沒花錢。”

據報道,福耀玻璃俄亥俄工廠面積18萬平方米的,占地面積675畝里,生產汽車前擋玻璃、后擋玻璃、門窗玻璃等汽車配套玻璃,具備450萬套配套產品和400萬片配件產品的生產能力,雇傭當地工人2000多名。此前,福耀已經在伊利諾伊州開設了一座生產原片玻璃的工廠,并在密歇根州設立了一座裝配工廠。總投資額將達到約10億美元。

不得不提的是,讓制造業回流是美國政府多年來孜孜以求的夢想,奧巴馬長達八年的執政期并未圓滿達成這個目標,即將上臺的美國候任總統特朗普12月17日在其推特上表示,“我的政府將推行兩條簡單的原則:買美國貨,雇美國人。”這一宣言再次證明了特朗普“重回美國”的執政方針。

說來頗有意思,當初這間工廠的關閉,正是因為美國工業受到了中國制造的劇烈沖擊;如今工廠重開,還是因為中國制造。不過這一次,是中國企業在美國制造。為了下一輪增長,中國企業開始在海外尋找新的利潤點。而日漸復蘇的美國,成為了福耀集團的目的地。這種財富的翻轉,正在重構中美之間的利益格局。

福耀美國工廠的竣工,引起了《華盛頓郵報》的關注,并在10月27日的頭版予以報道。這個活生生的財富翻轉案例,已經令中國成為美國在公開討論和政治辯論中的頭號經濟對手。在競選總統的俄亥俄站演說中,共和黨總統候選人唐納德·特朗普(Donald Trump)就把對華貿易稱為“單行道”。特朗普在總統預選中的對手約翰·凱西克(John Kasich,共和黨)州長在內的州政府官員,向福耀承諾提供超過1千萬美元的撥款和獎勵,成為有記錄以來最高水平的激勵措施之一。而作為回報,俄亥俄州的經濟獲得一筆2.8億美元的“橫財”。

中國制造業的綜合稅務比美國高35%

《21世紀經濟報》在對曹德旺的采訪中“玻璃大王”談到將工廠搬入美國這個選擇時,他表示“在美國,能源、電價是中國的一半,天然氣只有中國的1/5”。另一方面,曹德旺認為我們國家現在制造業踟躕不前,為什么呢?中國制造業的綜合稅務跟美國比的話比它高35%。在他看來,在中國發展制造業,還意味著更高的人力、土地和運輸成本。

這位企業家仍舊不忘“精明”算賬。

他舉了一個例子,“做一片夾層玻璃在中國要1塊2,在美國要5塊5,我們預算是6塊5,差5塊。差5塊的時候我在美國做是5塊5。我們出口美國,出口是先征后退,在這基礎上還要交4%,這樣,一塊玻璃出口需要交1塊多錢,這就省去了1塊多。那么在美國還有電價便宜,氣價便宜,還有很多優惠條件,總的來說,算起來總利潤會差40%,在美國能多賺百分之十幾。”

《鳳凰財經》在《中央黨校教授:必須解決死亡稅率問題否則企業全跑了》中寫道,中國制造業“內有死亡稅率,死亡成本,房地產的夾擊,形勢堪憂”。什么是死亡稅率?最近天津財經大學的李煒光教授研究了中國的稅負,得出一個結論,中國的稅率讓企業老老實實交稅,基本上處于死亡的邊緣,這就是死亡稅率。他認為,這是必須要解決的,否則企業全跑了。

但他同時表示,減稅的阻力太大,更直言不諱道,“財政部去年營改增減5000個億,其實是假減,去企業問一圈,都沒減。現在一些部門,欺騙總書記、欺騙總理,哄著他們高興,實在是要命。企業都倒光了,他們還說減稅5000億。”贏得了在場的民營企業家的滿堂掌聲。

無獨有偶,12月17日,以“智造中國:新制造、新變革、新驅動”為主題的2016年中華工商時報年會在北京舉行。中央黨校教授周天勇在論壇上首先比較了中美的制造業成本。據波士頓咨詢公司2013年的研究報告,當時在美國制造商品的平均成本只比在中國高5%;2015年,在美國低成本地區生產已經變得和在中國生產一樣經濟劃算;到2018年,美國制造的成本將比中國便宜2%~3%。因此制造業回歸美國已成中國必須面對的挑戰。

周天勇認為,應對美國特朗普對制造業的爭奪戰,減稅減費和降低成本是核心。他用數據展示,中國自身非常大的問題就是宏觀稅負率太高,1995年宏觀稅負率只有16.5%,2000年也只有21%,2005年26%,2010年一下子漲到36%了,2015宏觀稅負率36.9%將近37%了。

國內制造業成本較美國已優勢不大

而對于中國當下的制造業變局,“玻璃大王”曹德旺也有自己的看法。

“我們中國呢,最賺錢的就是IT,IT實際上本身沒有賺錢,他就是忽悠就是從資本化利用民間錢拿來做這個事情,第二個就是私募基金、投資銀行,銀行這幾年賺的盆滿缽滿。”

但是相比而言,制造業“四年前跟今年比人工工資漲了三倍”,除了人工成本高,實體經濟需要的有效勞工“都去做房地產,蓋房子要用勞力,再加上轉金融業、IT業,這些服務業需要勞工也找不到人”。

他也看到了國內過度投資導致的重復建設,房地產過剩,三產過剩,酒店過剩,制造業中的鋼鐵、玻璃、水泥全部過剩。對此,這位飽經沙場的企業家不禁發問,“我們寧可繼續做那些不靠譜的事情,從來沒想過救了今年,明年怎么辦?”

一起來看一張2015年網絡上火熱的帖子《一位浙江老板對比中美制造業真實成本太可怕了》。

去年,“江南化纖”在美國南卡羅萊納州投資辦廠,成為首家在美國建立再生聚酯短纖維制造工廠的中國企業,一期計劃投資2500萬美元,二期計劃投資2000萬美元。“江南化纖”反映,去美國投資辦廠,主要原因是國內綜合成本連年攀升,頗感吃力。“江南化纖”測算比較了創辦相同規模企業的中美成本,并提供了部分成本構成對比表。

(數據來源網絡)

1、土地成本:中國是美國的9倍

國內地價是美國地價的9倍,并且美國是永久性產權,我們是50年產權。例如,2000年浙江省慈溪市工業用地價格是18萬元/畝,目前美國地價僅為2萬美元/英畝,相當于2萬元人民幣/畝,如果按照現在許多縣城工業用地100萬元/畝算,是美國的50倍。

2、物流成本:中國是美國的2倍

國內物流成本是美國物流成本的2倍。以油價為例,中國的油價是美國的2倍,油價高,物流成本也就高。何況中國還有全世界少有的過路費、過橋費,物流成本能不高么?

而美國的物流成本主要由三部分組成,一是庫存費用,二是運輸費用,三是管理費用。比較近20年來的變化可以看出,運輸成本在GDP中比例大體保持不變,而導致美國物流總成本比例下降的最主要原因是庫存費用的降低。

3、銀行借款成本:中國是美國的2.4倍

最便宜的國內借款成本年利率6%,是美國成本年利率2.5%的2.4倍。按每噸7000元人民幣或美國1100美元資金、4個月一周轉,國內借款成本年利率6%和美國成本年利率2.5%分別計算公司運營資金財務成本:國內是7000元*4*0.06/12=140元、折合22.58美元。美國是1100美元*4*0.025/12=9美元,國內比美國高出1.5倍。

這還是正常的銀行借款,如果資金來自年利率超過10%的銀行理財產品、年利率15%的私募基金、甚至是年利率20%的民間高利貸、企業不堪重負。

4、電力/天然氣成本:中國是美國的2倍以上

國內能源成本是美國能源成本的2倍以上。美國除開夏威夷的電價特別貴外(海島地區沒辦法),其他州的電價都不貴,以德州為例,其電價折合人民幣才2毛錢。

由于我國對電力、天然氣直接定價的原因,企業用電用氣用油價格居高不下。按國內每噸耗電450度、電價0.76元/度計算,單位生產成本342元,折合55.16美元。美國設備自動化程度較高,單位用電量相應增加10%,每噸至500度,按照電價0.05美元/度計算,單位生產成本25美元,國內比美國高出1.2倍。

5、蒸汽成本:中國是美國的1.1倍

還有蒸汽部分,國內用熱電廠蒸汽,按每噸消耗蒸汽1.6噸、單價190元/噸計算,單位生產成本304元,折合49.0.美元,美國用天然氣鍋爐自制蒸汽,按天然氣價格為0.48美元/therm、單價14.52美元/噸計算,單位生產成本23.23美元,國內比美國高出1.1倍。

6、配件成本:中國是美國的3.2倍

國內配件成本是美國配件成本的3.2倍。國內設備性能略差,工人操作習慣不良,每噸單位配件成本約100元,折合16.13美元,而美國生產線設備性能較好,工人操作習慣好,每噸單位配件成本5美元,國內比美國高出3.2倍。

7、稅收成本:美國稅收優惠力度大

在中國,各種稅收不斷,把企業壓得喘不過氣。廣州一家物流公司,運送一批貨物到海南,總收入為1.9萬元,但利潤僅有216元,其中上稅需要1260元。

而美國的州政府最看重的是就業,常常給予企業優惠的稅收政策,比如房產稅優惠30年內有效,如果公司達產,30年內將給予3000萬美元的稅收減免。

8、清關成本:美國無需支付進出口清關成本

在美國投資辦廠無需支付進出口清關成本。國內企業原料均進口,假設進品環節費用不含內陸運費、關稅、增值稅、僅各類手續成本約為3500元/柜,每柜按20噸裝計,則為175元/噸,折合22.58美元/噸。

國內企業成品出口,假設出口環節費用不含陸運費,僅各類手續成本約為1600元/柜,每柜按20噸裝計,則為80元/噸,折合12.9美元/噸。如果加上運費等,成本還要大幅增加。

9、人工成本:中國成本優勢趨弱

盡管美國勞動力成本是國內勞動力成本的2.57倍,但美國自動化程度高,用工少。國內兩條月總產量為4500噸的生產線用工250人,美國設備改進,同產能兩條生產線才用工180人。

按照目前國內工人工資上漲趨勢,如考慮國內5年工資再翻倍、10年工資翻兩番計算,那么中國在人工成本上也占不到任何優勢了。

10、折舊成本:美國是中國的1.7倍

美國折舊成本是國內折舊成本的1.7倍。同產能設備及土地廠房,國內生產線投資9000萬元人民幣、美國生產線投資2500萬美元、按15年折舊年產50000噸計分別計算噸折舊成本:國內9000萬/15年/50000噸/年=120元/噸,折合19.35美元/噸。美國是2500萬美元/15年/50000噸/年=33美元/噸,高出國內1.7倍。

11、廠房建設成本:美國是中國的4倍

美國廠房建設成本是國內的4倍,但十年以上二手廠房價格根據年限則是新廠房的1/8-1/2,而且普遍性能良好。

綜合以幾點來看,隨著國內環境成本,人工成本等持續攀升,中國制造成本已經和美國制造成本相當,在一些行業將會超過美國制造成本。“江南化纖”“福耀玻璃”是個案,但國內制造成本的連年大幅攀升是不爭的事實。中國制造已經“未強先高”的問題,必須引起高度警覺,想方設法降低制造成本,努力提升“中國制造”的競爭力。