“近日,安徽有一個徽派建筑的老臺門修復之后,有四幅玻璃油畫無法復原。這四幅玻璃油畫,是一個在京城的商賈告老還鄉時,一位京官送給他的,商賈的后裔說,由于歷史原因損壞了,他們花了很多精力想請人修復,但無人能畫。后來通過一個做古玩的朋友,找到紹興我這里,希望我能幫忙。”這是記者在紹興市越城區長橋頭的尉鑒誠工作室里,看到他正在為安徽的客戶畫小稿時,說的一番話。

年過六旬的尉鑒誠告訴記者,他是“黃埔后裔”,初中未畢業就結束了學生時代,早早地承擔起家庭責任。18歲時到錢清支農,后回城從事過畫扇面、畫玻璃油畫、絲網印花、塑料包裝等行業,小打小鬧幾十年。正是他這種特定的家庭環境,培養了“黃埔后裔”不屈不撓的精神。

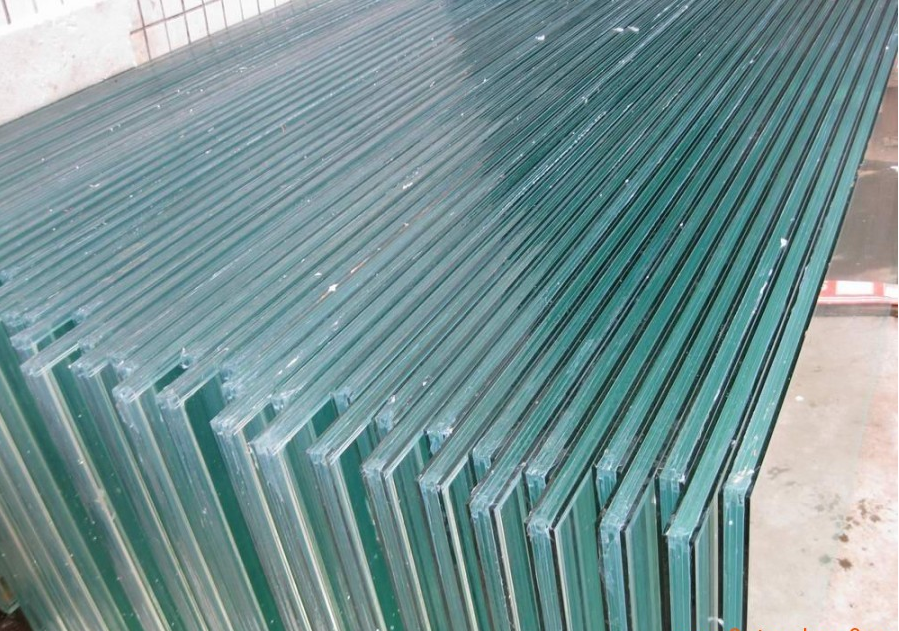

尉鑒誠說,玻璃油畫作為一種獨特的民間藝術,曾在紹興城鄉風靡一時,但隨著時代的推移,已經從人們的視線中消失。

他說,早年的玻璃畫題材多為風景,色彩鮮艷、光暗分明、結構突出,既有素描基因,又有版畫傳承,更兼水彩畫與油畫的技法。玻璃畫需要畫者具有較好的美術功底,對顏料的選擇和調配都有一定要求。此外,玻璃畫的獨特之處還在于,作畫的技法與紙上作畫的程序是相反的,這就是玻璃畫的鏡面特性。在紙上作畫,是由遠及近畫畫,而在玻璃上作畫,則是由近及遠。

尉鑒誠說,玻璃油畫的出現與家具有關。清乾隆時期,家具上嵌西方制造的玻璃和玻璃鏡成為時尚,這為酷愛油畫的乾隆提供了表現繪畫的新平臺。乾隆曾御用西方傳教士美術家,用油畫表現帝王宮廷生活和個人藝術意境。乾隆曾要傳教士畫家郎世寧在宮殿作玻璃油畫,郎世寧在“清暉閣”玻璃圍屏畫了68塊玻璃油畫。后來,這種玻璃油畫慢慢地由宮廷傳到民間。

近年來,玻璃油畫在國內藝術市場也受到追捧,民間流散的清中期、晚期玻璃畫不時出現在市場上,題材多為風景、達官貴婦、歷史故事、吉祥圖案等。

當記者問及今后的愿望時,尉鑒誠說:“我家祖祖輩輩是紹興人,對家鄉的歷史文化有深厚的感情。紹興又是一座2500年的古城,現已退休,所以想力所能及地用畫筆宣傳和保護紹興,讓玻璃油畫這個傳統民間藝術傳承下來,這是我唯一的心愿。”