當某一領域幾乎被國外產品和技術壟斷時,那些獨具慧眼果斷挑戰的領軍人物當被稱作英雄;當某一空間看不到中國的企業時,那些敢于善于從艱苦卓絕中奮起的企業理應被視為先鋒。

金晶集團就是這樣一個企業,在董事長王剛的率領下,他們砥礪奮進、發奮圖強,依靠不間斷的創新發展,從行業內的弱者一舉成為玻璃產業的引領者。

今年是改革開放40周年,1978年就業金晶集團的王剛無疑是整個過程的親歷者和見證者,他用“落后、追趕、引領”幾個簡單卻又極富內涵的關鍵詞,形象地概括金晶集團在改革開放不同時期的發展足跡。

1993年,在金晶工作15年的王剛成為企業掌舵者,上任之時,金晶在當時全國32家同行業中位列倒數第二,是名副其實的小弟弟,若不能迎頭趕上,就會很快湮沒在市場競爭浪潮中。

面對困境,血氣方剛的王剛帶著初生牛犢不怕虎的豪氣,帶領企業員工邁起奮起直追的步伐。

當時,浮法玻璃是國際同行業的先進生產工藝,可是,面對一條生產線幾億投資,很多同行業者認為是“癡人說夢”,對當時規模小、家底薄的金晶而言,也不是沒有道理,“不上是等死,上了是找死”,而對這個兩難的境地,王剛排除干擾,“找死不一定死,說不定還能殺出一條血路,而等死卻必死無疑。”帶著置之死地而后生的心態,面對2億多元的資金缺口,王剛帶領相關人員跑遍了北京、上海、濟南、青島,爭取國家低息貸款,一年之中,王剛那輛車竟跑了8萬多公里。

功夫不負有心人,1996年5月18日,投資3.2億元,一條被金晶人稱為“生命線”的400噸級浮法玻璃生產線建成投產。緊接著隨后的兩年,又分別投資1.4億元、2億元,上馬2條450噸生產線,短短五年,金晶一舉躋身于中國玻璃行業的“第一世界”!

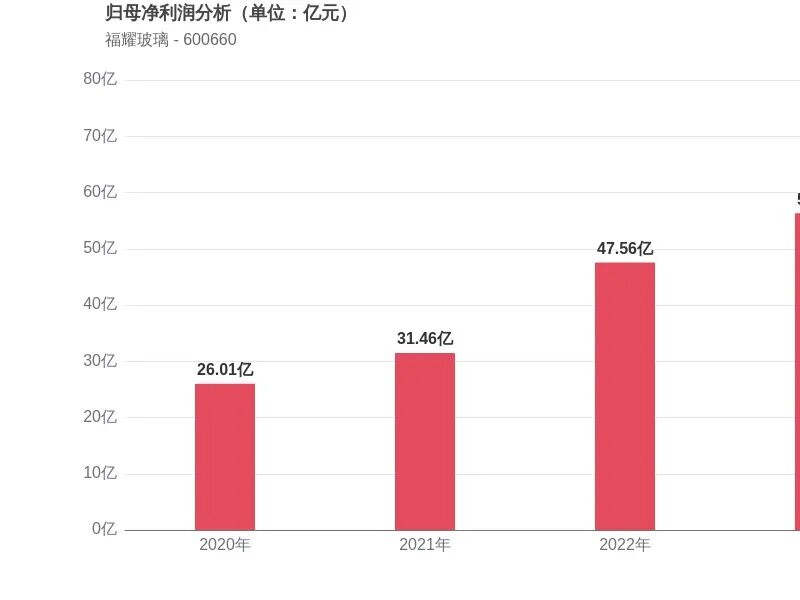

正是憑借良好的發展態勢和行業地位,2002年8月15日,“金晶科技股份有限公司”在上海證券交易所正式掛牌上市,融資平臺搭建,為金晶插上新一輪騰躍的翅膀,由單純的資產經營進入借助資本經營魔方,金晶開始向行業前列沖鋒。

2005年7月8日,在中國第一片平板玻璃誕生101周年后,中國第一片超白浮法玻璃又在金晶下線,從而終結了我國超白浮法玻璃完全依賴進口的歷史,為金晶開啟走向高端玻璃市場的大幕,實現品牌經營奠定了基礎。

然而,就玻璃的單一功能而言,再高級的玻璃也還是一片遮風擋雨的產品。如何把產品向功能的多樣性和復合性發展,把玻璃行業做深做透?

他們主動對接國家新能源規劃,把太陽能玻璃和節能玻璃作為企業的研發核心,以高端、高質、高效為追求,在“節能、環保、安全、健康、時尚”綠色發展理念引領下,憑借不斷的自主創新,將玻璃這一傳統產業向高端提升。相繼研發出專用于太陽能光伏電池、熱水器、溫室大棚等領域的超白玻璃,為格蘭仕、通用電器、西門子等公司配套的家電玻璃,世界領先低輻射鍍膜玻璃、熱反射玻璃、透紅外線玻璃等擁有自主知識產權的高端產品,其中LOW-E節能鍍膜和陽光膜系列產品節能性能比傳統產品提高50%以上,已連續三年以60%以上的速度增長。與美國匹茲堡公司(PGW)聯手建設的高端汽車玻璃項目,賦予汽車玻璃隔熱節能、抬頭顯示等智能技術,填補了國內空白。首創青藏高原列車自動調壓中空玻璃、每小時350公里京滬高速列車專用玻璃等新材料產品,也再次彰顯出金晶集團強大的研發能力。

隨著企業綜合實力的不斷增強,王剛為金晶謀劃出做大做強的企業發展藍圖,先后在青島、廊坊、濰坊、寧夏等地建起了生產基地。

讓人類生活得更健康是金晶人孜孜追求的目標,近年來,他們與有關科研機構聯合研發出“果蔬清”、“餐具凈”等小蘇打洗滌劑系列產品,可使農藥、化肥零殘留。投放市場后,受到廣大消費者的熱捧,在京東、淘寶等線上商店銷量呈直線上升趨勢。

在優化產業布局的進程中,金晶人創造了一個又一個中國玻璃工業的新高度,走遍世界,有高度的地方都會閃耀著金晶的光芒,國家大劇院內裝工程、中國第一高樓“上海中心”、南京紫峰大廈、阿聯酋迪拜塔、澳門米高梅酒店、越南國會大廈等上百項標志性工程,都因為有了金晶超白玻璃而更加高貴典雅、氣度不凡。于是,金晶超白玻璃又多了一項桂冠——尊貴建筑的名片。